Las niñas nos vestíamos todas iguales en el colegio San Juan Evangelista, uno de los establecimientos educacionales de Chile que podría inspirar una de las parábolas más elocuentes sobre la transición chilena. Pero no era sólo por el jumper obligatorio a la altura de la rodilla. Ocupábamos el pelo con la partidura al medio bien marcada y unas gotas de jipismo bastaban para identificarnos. Todo lo demás –lo accesorio– se denominaba chulo. Todo lo demás era pretencioso. Y la pretensión, y el arribismo, era uno de los pocos pecados capitales en nuestro colegio seudo-cristiano de izquierdistas. Además, entre mis compañeras de colegio eran pocas la que querían ser mujeres en su forma tradicional. No fuimos criadas para labores domésticas, para ser amas de casas, para acarrear niños o para prestar mamíferas las pechugas. Nos criaron –o eso pensamos– para desarrollar una carrera. Los encargados de destacar nuestras aptitudes y toda nuestra potencialidad eran nuestros padres. De ellos éramos hijas: de sus secretos y de sus ideales. No de nuestras madres. Después de todos, ellas también parecían vástagas de los ideales de sus esposos. Apoyaban el mundo que ellos intentaban mejorar: eran enfermeras, trabajadoras sociales, profesoras… Claro, nosotras queríamos salir, descubrir el mundo, conocer hombres. Pero mientras nuestros novios potenciales ya buscaban en nosotras a su mujer; nosotras venerábamos en sus rostros la expansión de nuestra libertad. Ensayábamos nuestro futuro. Nuestras burlas se dirigían a aquella inconcebible compañera que andaba con el vestido de novia en la cartera.

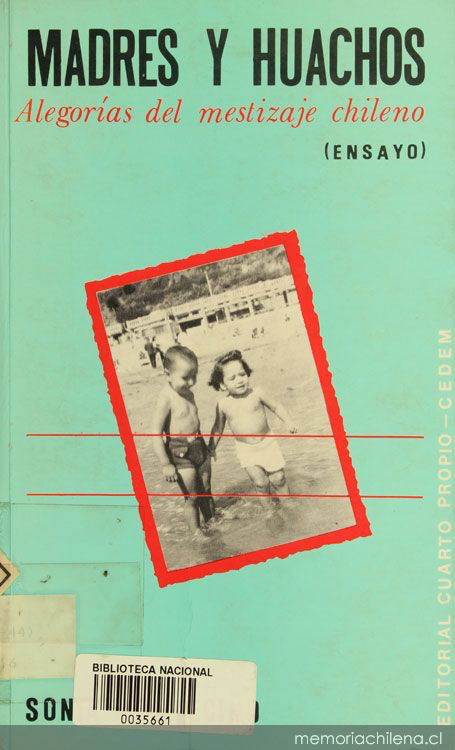

Nos asignaron la lectura de Madre y huachos de Sonia Montecino en tercero o cuarto medio. El texto –con algún adelanto- reflexiona sobre la construcción de identidades de géneros en Latinoamérica y Chile, y sobre la configuración mariana-maternal de la identidad de la mujer. La visión lucida respecto a la colonizada sociedad chilena se percibía rápido. Mi misma madre era una imagen de aquella piedad mariana que yo repelía. Pero sobre la inclinación polleruda masculina, dijese lo que dijese Montecino, nuestros padres no eran huachos: niños bastardos, cruzas de razas desavenidas de colonos. No eran huérfanos, aunque a veces nuestras madres los trataran como si lo fuesen. Lo sabíamos porque con ellos manteníamos códigos basados en una complicidad antagónica a nuestras madres. Después de la llegada del nuevo “conquistador”, Augusto Pinochet, nuestros padres se habían convertido en pequeños caudillos libertarios. Reivindicaban sus ideales en el reino de lo doméstico y de su mano nuestros sueños y juegos infantiles adquirían vigencia guerrillera. Claramente no vislumbramos que ese mundo contaba con data de expiración. Eso sólo lo entendimos después del retorno a la democracia, después de todos los decesos, quiebres y engaños que los separaron de nuestras mamás y de nosotras. En el momento en que concluyeron la primera crianza, aceptaron como realidad el mundo de la fallida transición y decidieron seguir sus postergados deseos mundanos. En ese momento huyeron completamente de los ideales por los que habían militado durante la Unidad Popular y de la sensación imborrable de fracaso que les dejó en su pecho.

En el caso de mi padre, se separó y emparejó con una secretaria teñida de rubio y, tras ello, el hombre que me había reafirmado que no era un imperativo tener hijos, quien había inspirado mi vocación, consideró antinatural mi rechazo por la maternidad, defendió en la mesa a su señora de mis impropiedades opinantes, empezó a pedirme nietos y a ordenarme que mejor me callara en las cenas, que usara tacos y que fuera señorita. Pero mi experiencia no fue excepcional; vivimos un tiempo de cambios coyunturales y extraños, varias de nosotras nos convertiríamos en representantes de una identidad excéntrica. Navegábamos sin timón y nuestro cuerpo se volvía promiscuo, propicio a la deshonrosa sospecha social. Las preguntas y sus inquisidores nos acechaban. ¿Por qué siguen solteras? ¿Por qué tan dedicadas a sus carreras? ¿Por qué que no se relajan y son más sexis? ¿Por qué no tienen hijos?

Hoy las preguntas continúan y todavía algunas nos inquietan o disgustan. Sobre todo por las pretensiones entrometidas del interlocutor de turno en nuestras vidas. Pero también por nuestras dudas. De niñas –lo supimos antes de leer a Montecino– la rebeldía a asumir lo masculino en tanto hombre y lo femenino en tanto mujer-madre hizo lo suyo en nosotras. Nuestra rebeldía a esa inequidad siempre estuvo ahí. Nuestro ser mujer no era equivalente a ser esposas. Ese precepto nunca lo confundimos. Lo que perdimos –después de ver la partida de nuestros padres cual protectores de un fuerte ya derruido, después de ver acto tras acto fallido de los próceres de nuestra sociedad– fue aquella pulsión azarosa del deseo aventurado. La pulsión de ser quienquiera que quisiéramos ser, sin deber de por medio. Prejuzgamos a nuestras madres: eran ellas las bastardas, obligadas sin objeción posible a las tareas domésticas, a la crianza y a su profesión, arrastradas por su error fecundo. Ignoramos con rebelde perseverancia a las mujeres que se erguían en nuestras progenitoras. No supimos entender que ser mujer no es igual a ser madre, pero tampoco es antagónico. Que esas mujeres –nuestras madres– no sólo parieron, sino que crearon aquel hogar de infancia que no se pierde. A mi memoria regresa el tenor de la voz de mi mamá que no silenciaba singularidades, que no dictaba principios de identidad a ser modelados por cincel. Esa voz plural de todas nuestras madres que no requerían, o al menos no siempre, una voz unívoca para iluminar su presencia. Veo la ilimitación de su generosidad y su criterio agudo para problematizar el marxismo mal digerido de mi padre. La veo mostrando con gestos –rodeada de sus amigas– las formas para expandir un espacio destinado a ser un hogar poblado de compañerismo, de mujeres, de amigas y amigos, de niños y viejas a través del mundo desorganizado. Y por esas visiones, entre otras, he renunciado a la decisión de ser madre. En cambio, me he abierto a la posibilidad de desearlo. Algo conozco del mundo que tal vez quisiera propagar, algo conozco de esa maternidad. De ese “hilado no discursivo” se extiende el tejido que crea un refugio para nuestra tierra, no obstante las prerrogativas que reclame el patriarcado. Quizás somos pocas, pero me cuento entre las feministas que debemos hacer un duelo, cubrir de cenizas y agradecer las enseñanzas de nuestros padres y su era de fallido positivismo, para que la maternidad en el mundo ya no se confunda con la subyugación de una mujer a la reproducción masculina. Para que una presidenta de la república, una con todos los errores de Michelle Bachelet, por ejemplo, no baje los puntos de aprobación de su gobierno en encuestas arbitrarias a causa de problemas casi desvinculados de su gobierno y sólo por ser madre un hijo desastroso. Para no vivir más en un país de huachos acaudillados.

Una respuesta a “Hijas de huachos: a propósito de la maternidad en el país del caudillaje bastardo y la eterna transición”