CON UN MICRÓFONO EN LA MANO: NI VIVI NI DON FRANCISCO

El siguiente texto fue el primero de los leídos en la presentación

de este libro, el miércoles 11 de octubre de 2006 a las 20:30 horas en

el Club de Jazz de Santiago.

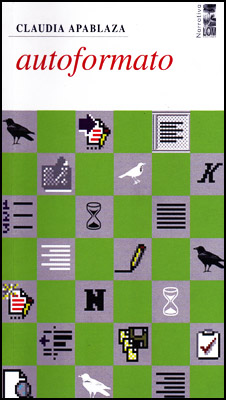

Voy a aplazar los agradecimientos a Claudia Apablaza por haberme invitado a estar frente a un micrófono y frente a ustedes a decir unas cuantas cosas sobre autoformato, libro

que ella acaba de publicar. Yo lo acepté, no lo niego, pero de todas

maneras no voy a agradecer porque no sé todavía si es una situación

provechosa, a menos que uno esté acostumbrado a estar frente a un

micrófono, a menos que uno pertenezca, por ejemplo, a la familia

Kreutzberger. Y como, gracias a Dios, no soy Vivi, ni mi nombre es

Francisco, ni Rafael ni Sergio ni Jordi, descarto de inmediato la

posibilidad de entretenerlos. Pero, aprovechando que están aquí y no

frente a la televisión, voy a inclinarme a hacer algo que hago mejor,

que es leer y hablar un poco sobre algunas cosas que me interesan, al

fin y al cabo darles de pasada algunas pistas de lectura sobre el libro

que hoy celebramos.

Es esperable que los sujetos que nos interesamos en la literatura tengamos perspectivas diferentes frente a nuestro quehacer; el libro de cuentos de Claudia Apablaza habla a muchos de ellos. En términos generales uno podría dividir autoformato en dos grandes líneas: los cuentos que hablan sobre la vida y aquellos que hablan sobre literatura; los primeros, se podría decir, son representaciones de los padecimientos que se experimentan en la vida, y los segundos representaciones sobre otras representaciones de esos padecimientos, escritos hace tiempo, analizados hace tiempo, leídos por un sinnúmero de personas, que forman parte de títulos que participan de varios cuerpos de artículos, poemas, novelas y diarios culturales; una larga cadena que se hace interminable, que crea un mundo infinito, cerrado y que durante siglos ha moldeado el lenguaje que podemos llamar literario.

Los personajes de autoformato la mayoría de las veces están teñidos por un halo de patetismo y por una tufada irónica que viene del narrador de los cuentos. Ese artilugio, la ironía, tiene doble filo y ha dado vida a un sinnúmero de teorías literarias, lingüísticas, sociológicas y seguramente en otras áreas de las humanidades. De alguna de esas lecturas recuerdo algo muy particular: hablar con ironía no sólo nos mueve a entender una cosa diferente a la que literalmente se dice, sino que es una apelación directa al que escucha –al que lee en este caso–, puesto que necesita que él modifique su disposición a escuchar: ya no es la comprensión literal lo que se busca, sino una complicidad –a veces inocente, a veces asesina– con el emisor. He aquí que el mensaje acarrea una doble misión: no sólo quiere hacerse entender en un código de segundo grado, si no –y sobre todo– trazar líneas demarcatorias que separan a aquellos que entienden de los que no entienden, a los iniciados de los que no lo son, a los que pertenecen de los que no.

¿Pertenecer a dónde?, preguntarán ustedes… Yo me hago esa misma pregunta, y en realidad no es eso lo que me interesa ahora, sino la respuesta que uno puede tener como lector. Como uno está conciente del proceso de formación del mensaje irónico, la posición que adopta puede estar en este u otro lado, indistintamente, a la misma vez y esquizofrénicamente. Por una parte uno se ríe junto al texto, junto al narrador e, incluso, junto al autor; por la otra, uno esboza una mueca de disgusto por sentirse aludido y azuzado en su moral, pero a la vez lo embarga una sensación de cariño maternal al ver tan claramente el funcionamiento de la maquinaria, las debilidades, los deseos, lo que le da risa al narrador, lo que le da rabia y pena. En fin, al ver la humanidad tras el artilugio.

Sin duda habría una tercera posibilidad de cara a un mensaje irónico, que es hacerse el leso frente a éste y leer así no más, inocentemente. Pero eso mejor se lo dejamos a la Vivi y sus espectadores.

Ahora sí puedo retomar lo que anteriormente nos incomodaba: ¿pertenecer a dónde? Para eso se deben entender los mecanismos de ruptura espaciotemporales que Claudia Apablaza usa en su libro de cuentos, y que hacen dialogar a Sor Juana y a Pierre Bourdieu, a Johannes Guttenberg, inventor de la imprenta, con un profesor del Instituto de Humanidades de la Universidad de Chile, donde estudia todavía –creo– la autora. Nos ayuda a entender el movimiento de un mundo extraliterario compuesto de concursos, deseos de fama, odios, cahuines, intrigas y peligros –cartoons de la literatura–, como si estuviéramos frente al nuevo argumento: ya no más boy meets girl, sino Jordi meets Vivi o, en su defecto, Jordi meets Sergio, Rafael, Antonio (Lagos, Araneda, Vodanovic, respectivamente). Cualquiera que se haya adentrado en los textos de Bourdieu, personaje con varias apariciones en el mundo literario de autoformato, sabrá de lo que estoy hablando: el margen y el centro, los emergentes y los hegemónicos, todos en lucha por la conquista definitiva del objeto del deseo: el campo cultural. ¿Qué es lo que tiene tanto el campo cultural que todos, supuestamente, lo deseamos? Esa pregunta es para Claudia Apablaza y para Bourdieu; ellos podrían decir: fama, dinero, mujeres, bohemia, reconocimiento, inmortalidad, palabras que trascienden, palabras que, a la larga, parece que crean poder.

Los múltiples matices de sonrisas que pueden crear estas perspectivas sobre el mundo de los libros, las editoriales, los escritores vivos y los muertos, se ven paliados por lo que algunos pensamos que es más propio decir cuando se habla de la literatura; esto es, algo que tiene que ver más con la forma con que sale del horno la masa hecha por el autor, donde ha puesto experiencia, vida, sociedad, mundo y lo que está más allá del mundo, el individuo y lo que está dentro de él, lo que está dentro de un texto, el texto mismo; es decir, todo lo que vemos y lo que no. Así se entiende que lo que se dice en un texto literario es igualmente importante que lo que se ha dejado afuera. Hay escritores que narran a partir de la elipsis, aunque tal vez no sea el caso de Claudia Apablaza, más bien aquí son delirios de la experiencia individual, cerrada, incomunicada, alejada tristemente de cualquier posibilidad de comunicar ciertas cosas si no es a través de la escritura. Una caterva de personajes se delinean según la perspectiva patética y despectiva con que los narradores los toman: “Martín no tiene dinero, no tiene un peso. Vive en una pensión en Recoleta. Debe el arriendo, la comida, pero lo paga: hace el amor con la dueña. Ella tiene setenta años, él veinte.” U otro ejemplo: “De ningún grupo me miran. Ningún hombre lo hace. Soy fea, soy horrible, me he mirado al espejo. Soy tonta también, muchos me lo han dicho”. Se trata de narradores que destacan aún más la incapacidad de los personajes de asomarse por el lado amable de esta vida.

En autoformato, una intrincada red hace transitar la lectura por pasajes de la vida y de la literatura, volviendo a una gris y a la otra vacía: despojada de cierta fe que la sagrada, la risa cumple el objetivo de esconder las molestias que nos causa mirar directamente al ojo del sol. Las letras pasan a formar parte de las experiencias y, al revés, las experiencias se complementan con estas marcas que son la literatura: decir Borges, Bioy, Bolaño, Roth, Sor Juana, Kristeva viste las experiencias como unos zapatos de diseñador, como el disco perdido de un músico de culto o como el cortavientos de una conocida marca de ropa deportiva. Esa risa, finalmente, esconde el disgusto de ver a la familia Kreutzberger metida en una presentación literaria. Así que, habiendo decidido que Claudia Apablaza me dejó esta terrible tarea, me quedo con el agradecimiento y, en vez, doy paso a felicitarla por su primer libro.

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

AUTOFORMATO. Claudia Apablaza. Lom Ediciones. Santiago, 2006.